By: Acharya Prashant

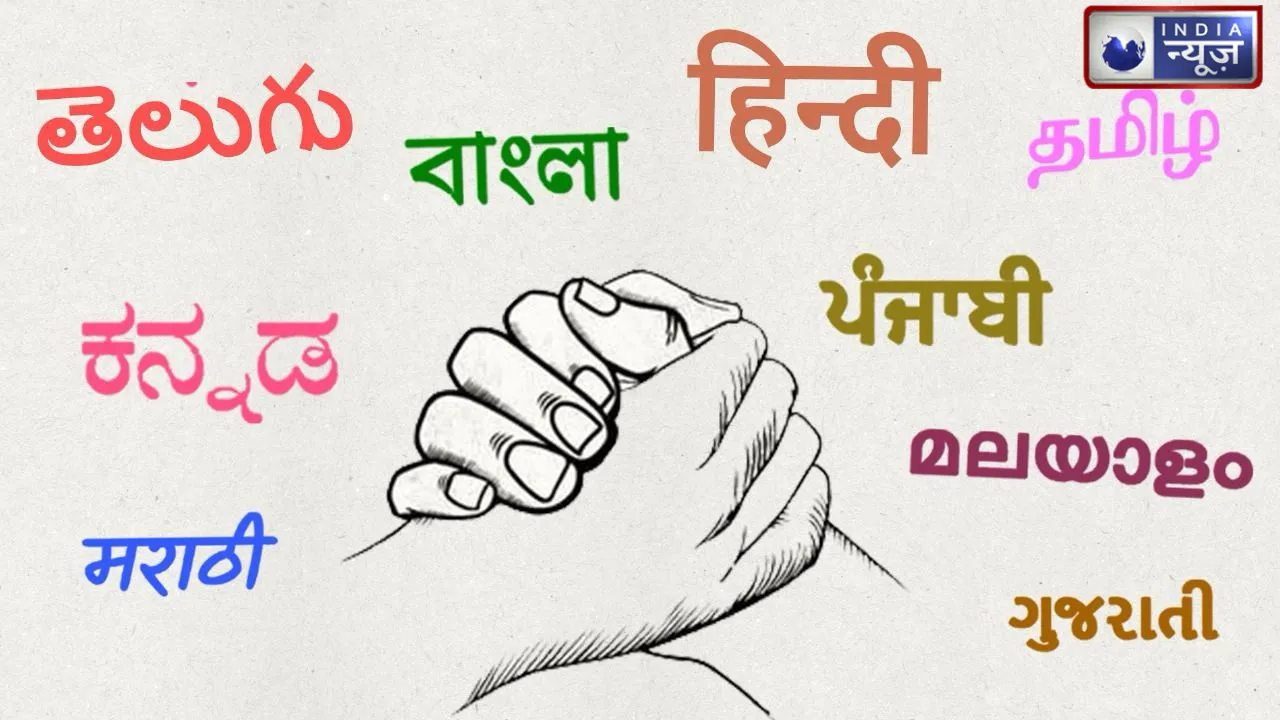

• UPDATED :India News (इंडिया न्यूज), Acharya Prashant: भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है। यह अपने साथ एक दृष्टि, एक जीवन जीने का तरीका, और पूरी सांस्कृतिक व आध्यात्मिक धरोहर लेकर चलती है। इसकी ध्वनियों में एक पूरे समाज का इतिहास गूंजता है और यह उन्हें उनकी जड़ों से जोड़े रखने का धागा है। भारत में सैकड़ों भाषाएँ बोली जाती हैं, और हर भाषा अपनी अनोखी कहानी कहती है, जो अपनेपन और जुड़ाव का गहरा अहसास कराती है।

भारत एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है, जहाँ प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट भाषा, परंपरा और पहचान है। हालांकि हिंदी और अंग्रेजी जैसी व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में प्रवीणता व्यावहारिक लाभ प्रदान करती है, लेकिन अपनी मातृभाषा को संरक्षित करना और उसे सीखना सांस्कृतिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक धरोहर को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

Acharya Prashant

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने तीन-भाषा नीति का प्रस्ताव रखा। यह विचार कागज़ पर बड़ा सरल और आकर्षक लगता है—छात्र स्कूल के दौरान तीन भाषाएँ सीखेंगे: अपनी मातृभाषा (क्षेत्रीय भाषा), हिंदी और अंग्रेज़ी। उद्देश्य था कि छात्रों को वैश्विक दृष्टिकोण से सक्षम बनाया जाए और साथ ही बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन यह कहानी इतनी सीधी नहीं है। यह नीति विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में गहरी बहस और असहमति का कारण बनी है।

यह एक गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चिंता भी है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती; वह जीवन के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यबोध को भी आकार देती है।

हम अक्सर यह उम्मीद करते हैं कि दक्षिण भारत हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार कर ले। लेकिन हमें यह भी पूछना चाहिए— उत्तर भारत के कितने लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम को समझने का प्रयास करते हैं? कितने लोगों ने कभी इन भाषाओं को सीखने की इच्छा तक प्रकट की? फिर केवल दक्षिण भारत से हिंदी अपनाने की अपेक्षा क्यों?

यदि हम निष्पक्ष होकर देखें, तो पाएँगे कि दक्षिण भारत में हिंदी को काफी हद तक स्वीकार कर लिया गया है। वहाँ के लोग हिंदी समझते हैं, कई बोल भी लेते हैं। लेकिन उत्तर भारत में कितने लोग कन्नड़ या मलयालम समझ सकते हैं? कितने स्कूलों में ये भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं?

भारत की अनेक भाषाओं को बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक साझा, समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संवाद में योगदान देने वाले तत्वों के रूप में देखा जाना चाहिए। नई शिक्षा नीति (NEP) को इस मुद्दे पर ध्यान देना होगा कि उत्तर भारत में तीसरी भाषा लगभग कभी भी समकालीन भारतीय भाषा नहीं होती। यह या तो संस्कृत होती है, या हाल के समय में कोई अंतरराष्ट्रीय भाषा, जैसे फ्रेंच या मंदारिन। हम संस्कृत के सांस्कृतिक महत्व और मंदारिन की समकालीन प्रासंगिकता को समझते हैं, लेकिन यह कैसे संभव है कि तमिल या बांग्ला जैसी भाषाएँ उत्तर भारत के स्कूलों में वैकल्पिक विषय के रूप में भी उपलब्ध नहीं हैं?

आम धारणा है कि दक्षिण भारत हिंदी का विरोध करता है। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। दक्षिण भारत में हिंदी का न केवल पर्याप्त प्रचार हुआ है, बल्कि वह कई क्षेत्रों में रोज़मर्रा की भाषा भी बन गई है। लेकिन फिर भी, अगर कहीं अस्वीकृति है, तो हमें समझना होगा कि इसका मूल कारण क्या है।

कोई भी यह पसंद नहीं करेगा कि उस पर भाषा के स्तर पर प्रभुत्व जमाया जाए। जब आप किसी तमिल व्यक्ति से हिंदी में बात करते हैं, तो आप यह अपेक्षा क्यों रखते हैं कि वह हिंदी समझे? क्या यह अधिक सम्मानजनक नहीं होगा कि आप भी तमिल के कुछ शब्द सीखने का प्रयास करें? यह संबंधों में समरसता और सद्भावना लाएगा।

दक्षिण भारत में हिंदी को और अधिक स्वीकृति तभी मिलेगी जब उत्तर भारत में भी अन्य भारतीय भाषाओं को सम्मान मिलेगा। अगर हमें वास्तव में भारत को जोड़ना है, तो हमें पारस्परिकता अपनानी होगी।

अनुवाद तकनीक संवाद में सहायक होगी, परंतु यह मानव संबंधों की आत्मीयता और सांस्कृतिक समझ का स्थान नहीं ले सकती। जब सभी भाषाओं का सम्मान होता है, तब एकता फलती-फूलती है—न कि तब, जब कोई एक भाषा अन्य पर प्रभुत्व जमाने लगे। परस्पर सम्मान, प्रयास और अनुवाद उपकरणों की सहायता से, भारत की भाषाई विविधता उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है।

भारत की अनेक भाषाएँ बाधा नहीं, बल्कि एक समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संवाद की सहयोगी होनी चाहिएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को इस वास्तविकता से जूझना होगा कि उत्तर भारत में तीसरी भाषा लगभग कभी भी कोई समकालीन भारतीय भाषा नहीं होती। या तो वह संस्कृत होती है, या फिर हाल के वर्षों में, फ्रेंच या मंदारिन जैसी कोई अंतरराष्ट्रीय भाषा। संस्कृत का सांस्कृतिक महत्व और मंदारिन की समकालीन उपयोगिता समझी जा सकती है, पर यह कैसे हुआ कि तमिल या बंगाली जैसी भाषाएँ उत्तर भारत के स्कूलों में विकल्प तक नहीं हैं?

हमें उस भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए, जहाँ भाषाएँ अस्तित्व की लड़ाई न लड़ रही हों, बल्कि ज्ञान के विभिन्न मार्गों के रूप में सह-अस्तित्व में हों—और जहाँ भाषाई विविधता को चुनौती नहीं, बल्कि समृद्ध साहित्य और गहरी मानवीय समझ के अवसर के रूप में देखा जाए।

आसमान से बरसेगी आग, अगले महीने से तपने लगेगी धरती, IMD ने हीटवेव को लेकर दी डरावने वाली चेतावनी

(आचार्य प्रशांत आज के समय में वेदांत के विलक्षण व्याख्याकार और सामाजिक- आध्यात्मिक जागरण की प्रखर आवाज हैं। वे 160 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं, जिनमें देश के प्रमुख प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित कई राष्ट्रीय बेस्टसेलर शामिल हैं। इसके अलावा यूट्यूब 55 मिलियन फॉलोवर के साथ दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले आध्यात्मिक शिक्षक भी हैं। आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद से शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत आचार्य प्रशांत ने ‘प्रशांतअद्वैत संस्था’ की स्थापना की। उन्हें पशु-कल्याण, पर्यावरण संरक्षण तथा युवाओं और महिलाओं के उत्थान में योगदान के लिए पेटा और आईआईटी दिल्ली जैसी संस्थानों द्वारा सम्मानित किया गया है।)